Linee Guida – Capitolo 3b

Linee Guida - Capitolo 3b

Pianificazione e valutazione delle misure di mitigazione da adottare prima del trattamento per la protezione della vita acquatica

Indice

- Introduzione

- Elementi propedeutici

- Capitolo 1

Acquisto e trasporto - Capitolo 2

Stoccaggio - Capitolo 3a

Pianificazione del trattamento e preparazione della miscela - Capitolo 3b

Misure di mitigazione - Capitolo 4

Trasferimento in campo - Capitolo 5

Esecuzione del trattamento - Capitolo 6

Operazioni successive al trattamento - Allegato 1

Sistemi di sicurezza - Allegato 2

Sistemi di gestione dei reflui - Allegato 3

Classificazione ed etichettatura - Allegato 4

Segnaletica di sicurezza - Glossario

- Bibliografia

Oltre alle sorgenti di contaminazione puntiforme le possibili vie di contaminazione delle acque sono dovute a fenomeni di ruscellamento e deriva.

L'applicazione di adeguate misure di mitigazione del rischio per le acque superficiali ha lo scopo di garantire la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e nel contempo, se correttamente applicate, consentire l'utilizzo dei prodotti fitosanitari necessari per proteggere le colture.

Ricordiamo che è importante leggere l'etichetta e rispettare le misure di mitigazione ove prescritte.

Infatti le etichette dei prodotti fitosanitari riportano spesso una frase relativa alla necessità di proteggere gli organismi acquatici mediante una obbligatoria fascia di rispetto non trattata, in modo da ridurre gli effetti derivanti dal fenomeno della deriva e del ruscellamento.

L'applicazione di tali indicazioni però non è facilmente applicabile o interpretabile in quanto dipende dalla tipologia di coltura e principio attivo e dallo specifico contesto in cui ci si trova ad operare. Questo può comportare una non corretta interpretazione del significato della frase e di conseguenza non mettere in atto le corrette precauzioni per proteggere l’ecosistema acquatico.

A fronte di una tale complessità, nel dubbio, è meglio rivolgersi ad un tecnico esperto ma, per una maggiore comprensione, riteniamo utile dare una serie di definizioni come indicato dalla Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari (di seguito CCPF) nel Documento di Orientamento sulle misure di mitigazione del 2009 e relativo aggiornamento del 2017

Corpi idrici superficiali

Sono da considerarsi rilevanti per l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio allo scopo di proteggere la vita acquatica tutti i corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, ad eccezione di

- ● Scoline ovvero fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso ed altre strutture idrauliche artificiali prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche presenti temporaneamente

- ● Adduttori acqua per l'irrigazione rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati

- ● Pensili corpi idrici la cui quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto la coltura trattata

Area di rispetto non trattata o Fascia di rispetto non trattata

“Area di rispetto non trattata” coincide con “Fascia di rispetto non trattata”, terminologia quest’ultima adottata dal D.M. 10 marzo 2015 (G.U. 26/03/2015) concernente le linee guida per la tutela dell’ambiente acquatico e la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

Un’Area di rispetto è “un’area non trattata che separa un’area trattata da un corpo idrico o da un’area sensibile da proteggere”.

La condizione necessaria e sufficiente perché un’area sia di rispetto è che essa sia non trattata.

Nel caso caratteristico della protezione di un corso d’acqua in un territorio coltivato, l’area di rispetto corrisponde a una “fascia” di rispetto lungo le rive, da cui la comune equivalenza tra Area di rispetto e Fascia di rispetto.

Una Fascia di rispetto non trattata è tale perché frappone sempre dello spazio tra la sorgente emissiva il prodotto inquinante (la barra, l’atomizzatore, il terreno trattato) e l’elemento da proteggere (il corpo idrico, un’area sensibile); se in tale spazio si coltiva un cotico erboso, oppure si introduce una barriera verticale (es. una siepe) si incrementa la sua capacità di trattenere il prodotto fitosanitario. Una Fascia di rispetto è allora una vera e propria zona di sicurezza nella quale il prodotto fitosanitario non può essere applicato e che ha lo scopo di ridurre la quantità di prodotto che a seguito di ruscellamento o deriva dall’area trattata può raggiungere l’elemento da proteggere.

Sono possibili molti tipi di fasce di rispetto, classificabili utilizzando 4 chiavi dicotomiche: coltivata (sì/no), vegetata (sì/no), durata (permanente/temporanea), origine (artificiale/spontanea).

In particolare, quindi, possiamo avere:

- ● Fascia di rispetto non trattata: porzione di coltura non trattata o un’area non coltivata (bordo del campo, capezzagna)

- ● Fascia di rispetto vegetata: area ricoperta da un cotico erboso, specificatamente costituita e gestita con funzione antiruscellamento. Deve avere una copertura vegetale uniforme e ininterrotta, permeabile e senza solchi; non può essere semplicemente un’area al bordo del campo dove transitano le macchine agricole, di solito troppo compattata per permettere l’infiltrazione dell’acqua.

La larghezza della fascia di rispetto, vegetata o non, è data dalla distanza fra l’area trattata e l’elemento da proteggere. Nel documento di orientamento del CCPF si considera che la fine dell'area trattata coincide con l'ultima fila o filare della coltura. Nelle ordinarie condizioni italiane la larghezza della fascia di rispetto, per essere realisticamente applicabile, dovrebbe risultare compresa tra 1 m (es. nel caso delle colture erbacee) e 15 m (es. nel caso delle colture arboree), ma non si escludono larghezze maggiori in condizioni particolari, fermo restando che larghezze superiori a 30 m non sembrano economicamente sostenibili nel nostro contesto.

Immagine tratta dal Documento di orientamento del Ministero della Salute “Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento”, del 15 Marzo 2017.

Immagine tratta dal Documento di orientamento del Ministero della Salute “Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento”, del 15 Marzo 2017.

In particolare nell'ultimo documento di orientamento della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari vengono proposte schede tecniche in cui, alle diverse percentuali di riduzione (mitigazione) della deriva o del ruscellamento, sono associate le possibili misure di mitigazione che possono portare a quella riduzione.

Sarà, quindi, compito dell’agricoltore scegliere, volta per volta, la misura o la combinazione di misure di mitigazione più idonee e più rispondenti alle diverse realtà aziendali.

Deriva

Secondo la definizione data dalla norma UNI ISO 22866 “la deriva del prodotto fitoiatrico è la quantità di miscela erogata dall’irroratrice nel corso del trattamento che, per azione delle correnti d’aria ambientali, viene allontanata dall’area oggetto della distribuzione”. La deriva non comprende quindi il trasporto del prodotto fitosanitario attraverso l’atmosfera in forma gassosa, definito generalmente come volatilizzazione, né l’allontanamento a causa del vento di particelle di suolo contenenti il prodotto stesso.

Vi sono sostanzialmente due tipi di deriva:

Deriva di prodotto fitosanitario da una barra irroratrice.

Deriva di prodotto fitosanitario da una barra irroratrice.

- ● a terra o sui corsi d’acqua nelle vicinanze dell’area trattata;

- ● nell’atmosfera con trasporto a distanza. Gli effetti della deriva sono di diversa natura e in generale sono principalmente ascrivibili alle seguenti categorie:

- 1. esposizione diretta o indiretta di persone o animali;

- 2. contaminazione dell’ambiente, per esempio con effetti sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali;

- 3. contaminazione con residui di prodotti fitosanitari non autorizzati di coltivazioni (biologiche e non) diverse da quelle oggetto del trattamento;

- 4. danni per fitotossicità su colture limitrofe alle aree trattate.

- ● indirette, che riducono l’esposizione alla deriva del corpo idrico da proteggere: sistemi di captazione quali fasce di rispetto o barriere verticali (es. siepe, rete antigrandine).

- ● dirette, che riducono la generazione di deriva: principalmente dispositivi tecnici che agiscono sulla formazione delle gocce e l’orientamento dell’irrorazione.

- ● Valutazione dei fattori ambientali che comprendono sia le aree sensibili dell’azienda descritte in precedenza sia in particolare gli aspetti legati alla coltura, quali la struttura, la densità e l’uniformità della vegetazione, lo stadio vegetativo, la vigoria delle piante, che possono influenzare in modo rilevante l’entità del rischio di deriva.

- ● Valutazione delle condizioni atmosferiche e in particolare degli elementi meteorologici al momento dell’irrorazione, quali temperatura, umidità relativa dell’aria, velocità e direzione del vento, eventuali turbolenze.

- ● Intercettazione della deriva con soluzioni finalizzate a minimizzare l’entità del deposito di gocce sulle superfici non bersaglio mediante l’adozione di barriere fisiche di protezione. Per le fasce di rispetto a difesa dei corpi idrici superficiali, si consiglia di fare riferimento alla legislazione locale e alle prescrizioni in etichetta dei prodotti fitosanitari.

- ● Produzione di gocce di dimensione tali da essere meno influenzate dalla deriva. In questo caso si deve operare sulle caratteristiche del getto irrorato effettuando scelte adeguate in merito agli ugelli da utilizzare (es. a iniezione d’aria), al loro orientamento, ai parametri operativi (es. pressione di esercizio, velocità di avanzamento, velocità del ventilatore), sulla base anche dei dispositivi antideriva disponibili sulla propria macchina irroratrice (presenza di schermature, sensori, ecc.). Per quanto riguarda il livello di polverizzazione del liquido erogato, le gocce fini non solo sono più soggette alla deriva ma tendono anche a contaminare maggiormente la superficie esterna della macchina irroratrice. Questo fenomeno, se non gestito correttamente, può quindi comportare un maggiore rischio di contaminazione puntiforme.

- ● riduzione dell’infiltrazione del suolo, a seguito della formazione di uno strato impermeabile (crosta) alla superficie del suolo stesso;

- ● saturazione del suolo, per la presenza di uno strato impermeabile negli strati più superficiali del terreno (es. suola di aratura o matrice minerale). Si genera in tal modo un ristagno alla superficie del terreno che può dar luogo ad un flusso di ruscellamento superficiale o ad un ruscellamento sub-superficiale;

- ● concentrazione dell’acqua lungo le linee di impluvio dei terreni. Questo tipo di ruscellamento è sempre riconoscibile a causa di evidenti segni di erosione lasciati sulla superficie del terreno.

- ● le caratteristiche dei prodotti impiegati, in particolare la persistenza e la solubilità in acqua;

- ● la distanza dell’area trattata dai corpi idrici superficiali;

- ● la presenza di sostanza organica e la copertura del suolo;

- ● l’intensità e la distribuzione delle piogge;

- ● la pendenza e la forma del campo. I terreni di notevole lunghezza e in pendio sono maggiormente soggetti al ruscellamento;

- ● caratteristiche del suolo. I terreni argillosi ben strutturati e quelli ben dotati in sostanza organica trattengono e favoriscono la dissipazione dei prodotti fitosanitari.

- 1. Terreni in piano o con pendenza bassa:

- ● fasce vegetate non trattate: quando l’area di rispetto è costituita da un’area non coltivata ma vegetata (fascia vegetata non trattata) aumenta l’efficacia anti-ruscellamento; grazie alla presenza della vegetazione, in particolare quando densa e permanente, essa è in grado di rimuovere sedimenti, sostanza organica e altri contaminanti dall’acqua di ruscellamento;

- ● solco: si tratta di un fosso superficiale interposto tra il bordo del campo coltivato e il corpo idrico da proteggere aperto parallelamente a quest’ultimo. La corretta localizzazione del solco è decisiva per la sua funzionalità e in ogni caso deve essere ortogonale al flusso di ruscellamento;

- ● misure specifiche di mitigazione per prodotti fitosanitari applicati al suolo: interramento degli erbicidi, localizzazione del trattamento.

- 2. Terreni con pendenza media o elevata:

- ● corretta idraulica delle acque superficiali con scoline a girapoggio: rappresenta la soluzione più pratica per i seminativi con pendenza inferiore al 25% e consiste in una sistemazione idraulica superficiale costituita da scoline (fosse livellari) di media profondità, inferiore alla profondità di lavorazione principale se questa è rappresentata dall’aratura (generalmente effettuata a rittochino) con andamento a girapoggio e con pendenze dell’1-2 %, distanti 100-150 m l’una dall’altra. Con pendenze superiori delle scoline le distanze devono essere opportunamente ridotte;

- ● fasce vegetate non trattate;

- ● tecniche di lavorazione del terreno conservative: queste sono costituite dalla minima e non lavorazione. In particolare con la non lavorazione, la presenza in superficie di residui colturali della specie precedentemente coltivata limita da un lato il fenomeno di disgregazione superficiale degli aggregati terrosi da parte delle precipitazioni meteoriche e dall’altro rallenta la velocità di scorrimento dell’acqua torbida;

- ● colture di copertura (cover crops): le colture di copertura nei terreni declivi durante i mesi più piovosi rappresentano una misura particolarmente efficace se associata ad una corretta regimazione idraulica superficiale.

Misure di mitigazione specifiche per il contenimento della deriva

Al fine di consentire la riduzione della deriva è opportuno che vengano adottate adeguate misure di mitigazione. Possono essere di diverso tipo a seconda che siano finalizzate a ridurre la formazione della deriva o che siano volte ad impedirne gli effetti.

Sono fondamentalmente 2 i tipi di misure che si possono adottare :

Esempio di siepe a bordo campo per la riduzione dell’effetto della deriva.

Esempio di siepe a bordo campo per la riduzione dell’effetto della deriva.

Se si scompone il fenomeno della deriva primaria nei suoi elementi principali, è possibile distinguere alcuni ambiti di intervento per ridurla. Di seguito alcuni aspetti importanti da valutare

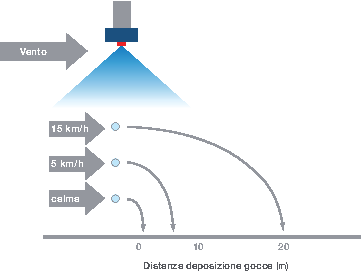

Distanza di deposizione delle gocce irrorate al suolo in funzione della velocità del vento

Distanza di deposizione delle gocce irrorate al suolo in funzione della velocità del vento

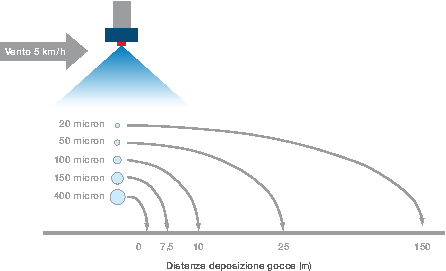

Distanza di deposizione delle gocce irrorate al suolo in funzione della loro dimensione

Distanza di deposizione delle gocce irrorate al suolo in funzione della loro dimensione

Ruscellamento

Il ruscellamento è il movimento dell’acqua sulla superficie o negli strati sottosuperficiali del terreno.

Si verifica per riduzione dell’infiltrazione quando l’intensità della pioggia è maggiore della capacità di assorbimento del suolo o quando questo si trova in condizioni di saturazione e l’acqua ristagna in superficie. Il ruscellamento determina anche il trasporto di sostanze disciolte nell’acqua o di particelle solide del terreno; nel secondo caso si è in presenza del fenomeno dell’erosione, una delle cause principali di degradazione del suolo. Il ruscellamento e l’erosione possono avere grande rilevanza ambientale soprattutto in terreni in pendenza, ma possono avvenire anche in pianura in mancanza di corrette sistemazioni idrauliche. Anche i prodotti fitosanitari possono essere trasportati per ruscellamento; di conseguenza è importante gestire questa problematica e attuare le necessarie misure di mitigazione per evitare contaminazioni delle acque superficiali.

Misure di mitigazione specifiche per il contenimento del ruscellamento e dell’erosione

Il documento di orientamento della CCPF definisce il ruscellamento (runoff) di un prodotto fitosanitario quale il suo trasferimento nell’acqua di scorrimento superficiale dall’area trattata a un corpo idrico. Si verifica quando l’intensità dell’apporto idrico (pioggia o irrigazione) è superiore alla velocità di infiltrazione nel suolo.

Il ruscellamento può determinarsi principalmente per:

L’agricoltore può effettuare una diagnosi di campo a livello della sua azienda per rilevare specifiche casistiche (presenza di crosta superficiale, suola di lavorazione, sintomi nelle carreggiate percorse dalle macchine, nei bordi o nelle aree di accesso al campo) o situazioni già evidenti (es. presenza di rivoli, solchi più o meno profondi) da mettere in correlazione con la tipologia di suolo e le pratiche colturali adottate.

Il progetto TOPPS Prowadis propone utili schemi decisionali da seguire per la valutazione del rischio di ruscellamento per riduzione dell’infiltrazione, per saturazione del suolo e per flusso concentrato.

| MISURE DI MITIGAZIONE | |

|---|---|

| Gestione del suolo | Minima lavorazione |

| Preparazione del letto di semina | |

| Riduzione compattamento superficiale (crosta) | |

| Riduzione compattamento sottosuperficiale | |

| Gestione e orientamento delle carreggiate | |

| Arginature trasversali | |

| Lavorazione lungo le curve di livello | |

| Pratiche colturali | Rotazione colturale |

| Coltivazione a strisce interrotte/alternate | |

| Colture di copertura annuali | |

| Doppia semina | |

| Inerbimenti in vigneti e frutteti | |

| Ampliamento delle capezzagna | |

| Fasce tampone vegetate | Realizzazione e gestione all’interno del campo |

| Realizzazione e gestione ai margini del campo | |

| Realizzazione e gestione di quelle ripariali | |

| Realizzazione e gestione nelle linee di impluvio | |

| Insediamento e gestione delle siepi | |

| Insediamento e gestione delle aree boschive | |

| Gestione delle aree di accesso ai campi | |

| Strutture di ritenzione e dispersione | Insediamento e gestione di canali e fossi vegetati |

| Insediamento e gestione di bacini di ritenzione e aree umide artificiali | |

| Realizzazione e gestione di barriere protettive a bordo campo | |

| Realizzazione di strutture di dispersione | |

| Corretto uso dei prodotti fitosanitari | Ottimizzazione del calendario di applicazione |

| Ottimizzazione della distribuzione stagionale | |

| Scelta del prodotto fitosanitario più adatto | |

| Irrigazione | Scelta delle tecnologie più appropriate |

| Ottimizzazione dei tempi e dei volumi d’acqua | |

In funzione della pendenza del terreno, le principali misure di mitigazione del ruscellamento superficiale possono venire così schematizzate:

Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000 in Lombardia

La regione Lombardia, in seguito al monitoraggio sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, come richiesto dalla Dir 128/2009/CE, ha deciso di adottare limitazioni all’uso di alcuni prodotti fitosanitari, la cui presenza ha superato la soglia critica, e che risultano più impattanti da un

punto di vista ecotossicologico. Tali limitazioni hanno carattere territoriale e sono ancor più peculiari e stringenti per gli appezzamenti ricadenti nei siti Natura 2000. Per avere il quadro completo delle prescrizioni vi consigliamo di approfondire i contenuti del capitolo 7 della recente D.g.r. 11 marzo 2019 - n. XI/1376 Approvazione linee guida per l’applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Sottolineiamo l’importanza di rimanere aggiornati consultando periodicamente la pagina web del servizio fitosanitario, la pagina web della regione dedicata all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari o facendo riferimento alle proprie associazioni di categoria, in quanto la normativa è in continuo divenire.